④ 集中を深めるには、○○をひっこめる。

ココロを「 湖 」にたとえたメタファー

「 湖 」= 「 心 」の状態が穏やかであると、

「 湖の底 」 = 「 本当の自分 」 がクリアに見えるという

インドに古くから伝わる比喩的な表現方法です。( )

前回のブログでは、

「 湖 」の奥深くに潜っていくように「 心 」の奥深くに意識を向けていくには。。

というところで終わっていましたが、

ここはヨガをする上で、とても重要な部分。

今回は、その続きから。

ちょうど

内容の近いご質問をいただいてましたので、

そちらをふまえて、お話していきます。

① ポーズ名あれこれ

② 心・思考・自分 | 湖のメタファー

③ 心の3つの性質

③ 心の3つの性質

④ 心の「 集中 」を深める ←本日

「 集中を深めるにはどうすれば? 」

こちらが、普段レッスンにご参加くださっているかたからいただいた

ご質問です。

ヨガの道を8段階に分けて理解する

八支則( アシュタンガ )というコンセプトで、

3. ポーズ、4.呼吸、の後に続く

3. ポーズ、4.呼吸、の後に続く

6の集中までの流れがいまいち掴めない、

「 より深く、集中をするには? 」

ということでした。

鋭いご質問ですね。

この「 集中を深める 」というのは、

この「 集中を深める 」というのは、

「 湖の底に深く潜る 」こと、

「 心のより深い場所へ意識を向ける 」ということに繋がっていきます。

ヨガをされるときに、

「 集中 」という段階まで意識をするようになると、

「 集中 」という段階まで意識をするようになると、

ポーズも上達しますし、

メンタル面への良い影響・効果もより及ぼしやすくなりますので、

湖を深く潜っていくような、

「 ココロの深い集中 」をいつも心にイメージをして

練習されると良いかもしれません。

そのために「 集中する 」とはどういうことか、

どうしたら集中できるのか

を見ていきましょう。

八支則 ( アシュタンガ )のおさらい

ヨガの道を8段階に分けて理解する

八支則( アシュタンガ )というコンセプトについて、

八支則( アシュタンガ )というコンセプトについて、

簡単に復習です。

1. ヤマ ( 禁戒 )

2. ニヤマ ( 勧戒 )

3. ポーズ

4. プラーナヤーマ ( 呼吸 )

5. プラティヤハーラ ( 制感 )

6. ダーラナー ( 集中 )

7. ディヤーナ ( 瞑想 )

8. サマディー ( 悟り )

でした。 ( 詳細 )

この8つのステップは、

1. ヤマ ( 禁戒 )

2. ニヤマ ( 勧戒 )

3. ポーズ

4. プラーナヤーマ ( 呼吸 )

– – – – – – – – – – – – – – –

5. プラティヤハーラ ( 制感 )

6. ダーラナー ( 集中 )

7. ディヤーナ ( 瞑想 )

8. サマディー ( 悟り )

と、このように前半と後半で

仲間わけしてみることができます。

1〜4までは、肉体的なこと。

5〜8まではより、心や意識など、

心理的・内面的なこととなります。

ただ、5のプラティヤハーラ ( 制感 )だけは、

肉体と心理の2つの要素をもつという見解もあり、

肉体と心理の2つの要素をもつという見解もあり、

とても複雑な部分。

ご質問ださったかた ( Yさん )は、

主にスタジオで3のポーズ、4の呼吸を中心に

主にスタジオで3のポーズ、4の呼吸を中心に

ヨガの練習をされ、

5の制感についてはまだよく分からないということでしたが、

そこに、Yさんの集中が深まらないと感じる理由があるのではないかと

思っています。

( 制感 )は、感覚のコントロール

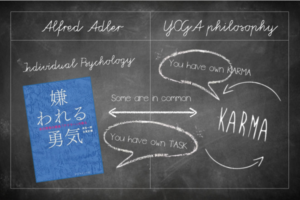

八支則( アシュタンガ )のコンセプトの中で、

5番目の制感は、確かに理解が難しいところですが、

8つのステップのうち

真ん中に位置し、

真ん中に位置し、

とても重要な役割を担っています。

ここで、イメージをつかむために、

以前もご紹介した

カメの絵と

感覚器官についてのイラストを振り返ってみます。

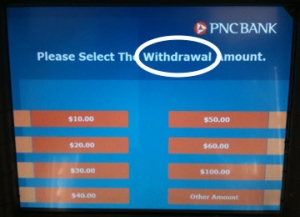

プラティヤハーラ ( 制感 )は、

英語では、WITHDRAW ( ウィドゥドロー ) となります。

英語では、WITHDRAW ( ウィドゥドロー ) となります。

あまり聞きなれない単語かもしれませんが、

みなさん、カメが手足を甲羅にしまう様子をイメージできますか?

それがウィドゥドローです。

withdrawには、

預金を引き下ろすという意味だったり、

カーテンを引く、

撤退する、

といった、

「 ひっこめる 」 というようなニュアンスが

さぁ、プラティヤハーラ ( 制感 )では、

何を引っ込めるのか。

そうです、

「 感覚 」 を引っ込めるのです。

よく日本語では、

「 その手を引っ込めて! 」

「 引っ込んでなさい!」

「 引っ込んでなさい!」

などのように、

何か邪魔なものに対して、

下がりなさい、出てくるんじゃありません、

下がりなさい、出てくるんじゃありません、

という意味で「 引っ込める 」を使いますが、

それとまったく同じことです。

目や耳を通して入ってくる

外界からの情報は

「 集中 」への妨げとなります。

例えば、洋服を見ると欲しくなったり、

食べ物の良いにおいを嗅いだら、食べたくなったり、

食べ物の良いにおいを嗅いだら、食べたくなったり、

騒音が耳に入ると集中できなくなってしまったり。

外側の世界からの情報は、

魅力的だったり、気が散らすものであったり、

わたしたちは、

感覚による影響を非常に受けやすいのです。

逆に考えると、外側から入る情報をなるべく減らしていくことが、

「 集中 」への糸口へとなります。

情報の入り口である

目や鼻といった感覚器官のはたらきを抑え、

より「 内側 」に意識を向け、

集中を深める作業。

それが、ヨガでは

八支則5番目のプラティヤハーラ (制感) なのです。

「 引っ込める 」とはいっても、

実際に目や鼻を引っ込めるわけではありません。

どうやってそのはたらきを抑制していくのか。

そのためにあるのが、

ポーズと呼吸なのです。

このあたりを次回から見ていきましょう。